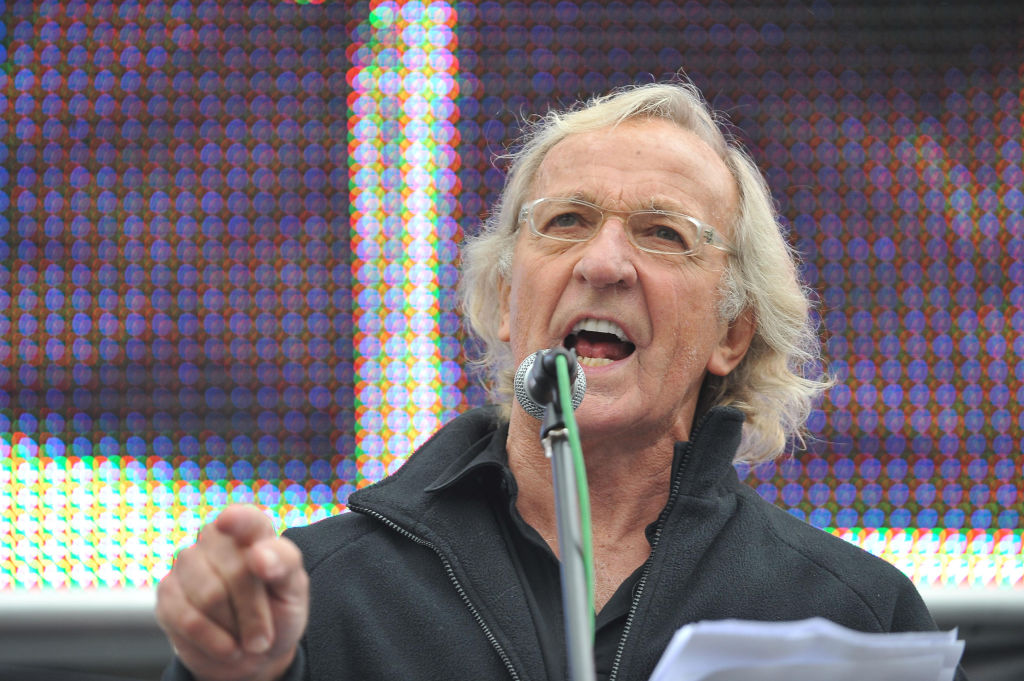

O jornalismo perdeu uma de suas estrelas mais brilhantes e não diminuídas com a morte de John Pilger no penúltimo dia do ano passado.

Talvez seja o fato de que dois de seus tataravós eram prisioneiros irlandeses transportados para a Austrália que o tornou um defensor dos oprimidos. Por qualquer motivo, suas lealdades eram universalmente voltadas para os oprimidos: os povos indígenas de sua Austrália natal, a classe trabalhadora das economias industrializadas, os movimentos pela independência nacional e sempre as vítimas das grandes potências mundiais e de suas máquinas de guerra incansáveis.

Ele fez sessenta filmes documentários e escreveu extensivamente na imprensa, mais famosamente no Daily Mirror e no The Guardian, os dois jornais mais significativos de orientação esquerdista-liberal no Reino Unido. Por seu trabalho, a indústria o recompensou com inúmeros prêmios, incluindo Emmy’s e citações como Jornalista do Ano e Repórter do Ano.

Nas décadas de 1960 e 1970, ele produziu não apenas páginas de reportagem para cinco milhões de leitores do Daily Mirror, mas também documentários em horário nobre e no meio da noite na ITV, um dos canais independentes de notícias do Reino Unido. Foram esses documentários de TV que o tornaram um nome conhecido, mas ele era, quando se resumia a isso, um jornalista impresso até a ponta dos dedos.

John tinha o faro de repórter de jornal para um furo e o desejo de comunicar com o público mais amplo possível, especialmente um público que incluía a maioria das pessoas trabalhadoras. Essas eram qualidades que ele compartilhava com seu grande amigo e único par, o jornalista investigativo Paul Foot. Ambos se viram excluídos do Daily Mirror sob a propriedade de Robert Maxwell, pai de Ghislaine Maxwell e ex-deputado trabalhista que morreu em circunstâncias misteriosas. A única incursão de Pilger na construção de uma alternativa à mídia convencional foi o efêmero News on Sunday, sua tentativa de produzir um tabloide de propriedade dos trabalhadores que fosse uma alternativa à imprensa dos milionários.

Sua cobertura de assuntos estrangeiros seguiu a trajetória do declínio imperial da América: desde o desastre da Guerra do Vietnã e a guerra secreta no Camboja até o Iraque e suas catastróficas consequências no Oriente Médio. Ele nunca perdeu de vista a centralidade da causa palestina para a política da região, lançando seu filme Palestine Is Still the Issue em duas edições diferentes.

Foi o filme sobre a Palestina que causou sua maior ruptura com a mídia convencional. O chefe da ITV, Michael Green, atacou Pilger logo após o lançamento, acusando-o falsamente de antissemitismo — uma acusação que a investigação oficial da indústria que se seguiu o absolveu completamente.

A era neoliberal tornou o acesso às plataformas da mídia convencional mais difícil. A quantidade de jornalismo investigativo impresso ou no ar foi muito reduzida, frequentemente substituída por colunas lideradas por opinião e com poucos fatos, predominantemente informadas por políticas de centro-direita.

Nesse ambiente mais hostil, Pilger persistiu. Ele nunca se ajustou ou comprometeu, nunca trivializou ou evitou perguntas difíceis. O que é impressionante é com que frequência ele ainda teve sucesso. Seus filmes contaram a história de Julian Assange, de quem ele foi um defensor declarado; defendeu o Serviço Nacional de Saúde contra a ameaça de privatização; e, em um documentário marcante da ITV, alertou sobre A Próxima Guerra na China.

John nunca aceitou que deveria haver uma barreira entre o jornalismo e o ativismo político. Ele foi um apoiador sem desculpas da Stop the War Coalition e da campanha internacional pela libertação de Julian Assange. Ele não achava, como alguns jornalistas de esquerda pensam, que o que escrevem em sua capacidade profissional deve ser o limite de seu envolvimento político. Essa era uma arrogância política que John nunca compartilhou. John achava que um jornalista, como qualquer outro trabalhador, na medida em que é politicamente comprometido, deve saber que a ação política eficaz deve ocorrer acima e além do que eles fazem para pagar as contas.

A morte de John deixou muitos tributos elogiosos. O obituário do The Guardian registrou que “o impacto do jornalismo de Pilger foi enorme”. Kevin Maguire, do Daily Mirror, escreveu que Pilger era “um dos melhores. Corajoso, perspicaz, desafiando a autoridade e instintivamente ao lado do oprimido”. Mas os elogios não foram universais. Como se para mostrar que John tinha os inimigos certos, bem como os amigos certos, tanto o Times quanto o Telegraph escreveram artigos negativos.

O desafio que a morte de John Pilger nos deixa é imitá-lo. Escrever sabendo que não existe jornalismo neutro ou imparcial.

O colunista Oliver Kamm, aficcionado de Tony Blair e signatário da declaração fundadora da belicosa sociedade de direita Henry Jackson Society, forneceu ao Telegraph um artigo intitulado “John Pilger era um apologista do genocídio — não devemos celebrar seu jornalismo”. Uma afirmação e tanto contra um jornalista que expôs famosamente o genocídio no Camboja, por um comentarista que, neste momento, está apoiando os massacres israelenses em Gaza.

Kamm sugeriu que, na vida posterior, as visões radicais de John o excluíram da mídia convencional e o relegaram às publicações mais marginais da esquerda.

A alegação é factualmente incorreta, uma vez que A Próxima Guerra na China, de John, foi ao ar na ITV em 2016 e foi bem recebida pela crítica.

Mas na medida em que John, ou vozes como a dele, acham mais difícil chegar à mídia convencional, não é porque sejam mais extremos ou radicais do que costumavam ser. Pelo contrário, é porque o centro se deslocou para a direita durante o período abordado pela carreira de John, desde a década de 1960 até os dias atuais.

O jornalismo investigativo, quer na imprensa escrita ou na mídia televisiva, é muito menos proeminente do que já foi. É difícil imaginar agora que um canal de TV importante, um dos apenas três na época, daria um espaço de documentário que durava uma hora antes do noticiário principal da noite para John Pilger. E é impossível pensar que isso aconteceria hoje, mesmo com a proliferação de canais de TV. É igualmente difícil imaginar que tanto John Pilger quanto Paul Foot foram empregados ao mesmo tempo no Daily Mirror de Hugh Cudlipp, com seus escritórios em extremidades opostas do mesmo corredor.

O desafio que a morte de John nos deixa é imitá-lo. Escrever sabendo não haver jornalismo neutro ou imparcial. O campo de jogo nunca é nivelado, mas sempre inclinado a favor dos ricos e poderosos. A verdadeira objetividade, seu trabalho nos ensinou, está em tentar compensar essa desigualdade estrutural, tomando sempre o partido do oprimido. E, mais do que isso, que fazê-lo requer uma identificação aberta com, e participação nas lutas daqueles que tentam pôr fim à exploração e opressão.

John mantinha essas visões com firmeza e sem desculpas. Ele desprezava não apenas os ricos e poderosos, mas também aqueles que fingiam se opor a eles, mas na realidade se acomodavam a eles e, eventualmente, se tornavam como eles. Por essas razões, ele detestava especialmente Blair e Keir Starmer.

Mas, apesar da hostilidade implacável de John com relação a ministros do governo, oficiais militares, porta-vozes da CIA ou CEOs de corporações ricas, ele era um amigo caloroso e generoso de camaradas e aliados. Ele nunca hesitou em apoiar e promover o trabalho de outros, abrir seu vasto livro de contatos para jornalistas simpáticos ou ativistas políticos. E ele o fez com entusiasmo e bom humor.

Ao perder John, o jornalismo perdeu um de seus grandes, e a esquerda perdeu um dos melhores.

Sobre os autores

é cofundador da Stop the War Coalition e pesquisador visitante na Goldsmiths, University of London.